そらぷろ通信 2025/03 春号

もくじ

お陰様で創業二十一周年を迎えさせていただきました!

寒さの中にも、日ごとに春の訪れを感じる季節となりました。

梅の花がほころび、やわらかな陽射しが差し込むこの時期は、どこか新しい始まりを予感させます。私たちも、この春を機に日々の業務を振り返りながら、新たな目標に向けて歩みを進めています。

エネルギーは生活に欠かせないものですが、その存在を意識する機会は意外と少ないものです。

ふとした瞬間に「日が長くなったな」「陽だまりが心地よいな」と感じるように、自然の恵みはいつも私たちのそばにあります。そんな日常の中にこそ、エネルギーについて考えるきっかけがあるのかもしれません。

そして春は、卒業や入進学、就職など、新たな門出を迎える方も多い季節です。

新しい環境に踏み出すことは期待とともに不安もあるかもしれませんが、その先にはきっと素敵な出会いや経験が待っていることでしょう。私たちも地域の皆様とともに、未来に向けて挑戦を続けてまいります。

春の訪れとともに、皆様にとって実り多く、心穏やかな季節となりますように。

まだ寒さの残る日もございますので、くれぐれもご自愛ください。

桜を表す言葉

桜には風情や季節感、美しさを表現するものがたくさんあります。

いくつかご紹介します。

🌸 桜そのものを表す言葉

花霞(はながすみ):桜が咲き乱れ、霞がかかったように見える様子。

桜雲(おううん):満開の桜が雲のように見えること。

桜吹雪(さくらふぶき):風に舞う桜の花びら。

花筏(はないかだ):水面に流れる散った桜の花びら。

桜影(さくらかげ):水面や地面に映る桜の影。

🌸 桜の儚さ・美しさを表す言葉

夢見草(ゆめみぐさ):桜の儚い美しさを表した別名。

花の命(はなのいのち):短命な美しさの象徴としての桜。

一期一会(いちごいちえ):桜のように一瞬の出会いを大切にすること。

徒花(あだばな):実を結ばず、儚く散る花のこと。

🌸 桜を用いた日本の言葉・表現

花鳥風月(かちょうふうげつ):自然の美しさを楽しむ心。

花冷え(はなびえ):桜の咲く頃に訪れる冷え込み。

惜春(せきしゅん):春の終わりを惜しむ気持ち。

桜時(さくらどき):桜の咲く季節。

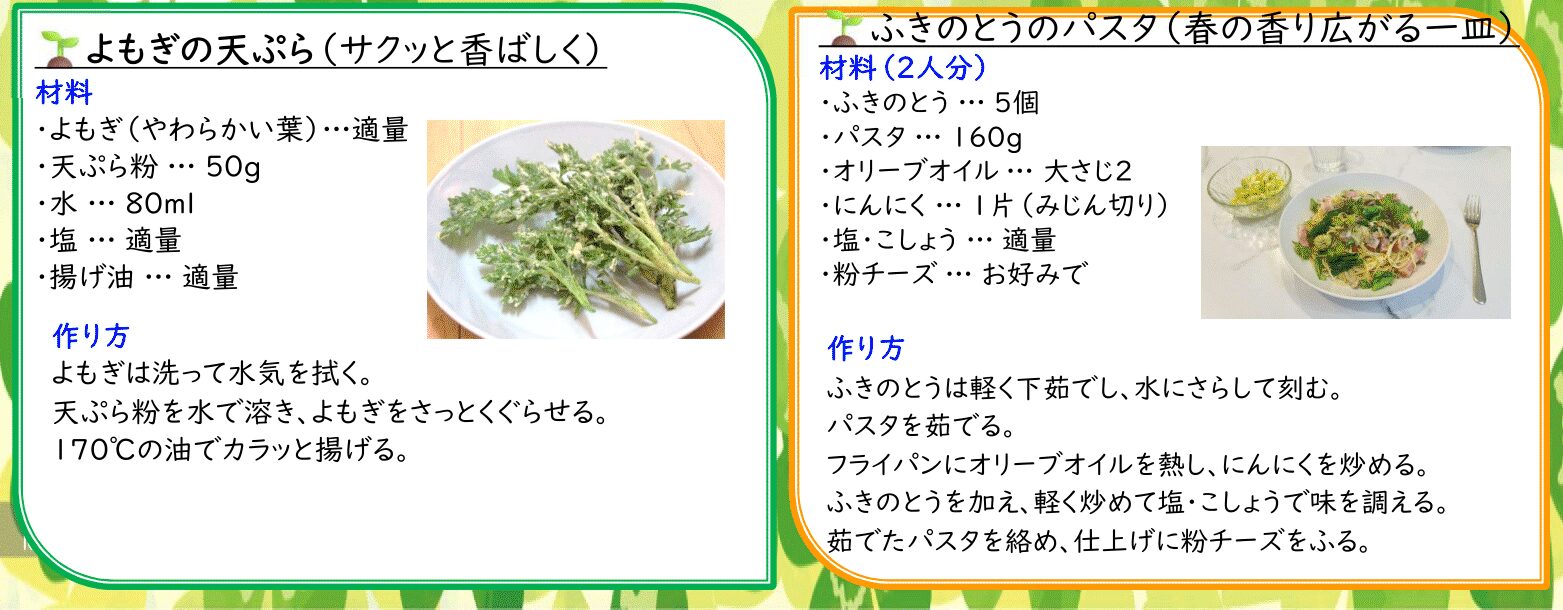

自然のめぐみ・季節の味。春の野草の美味しさを楽しもう!

春の野草を食べることは、季節を丸ごと味わう楽しみ。よもぎの香りやつくしのほろ苦さに春の息吹を感じ、大地の恵みが心と体を満たします。ドクダミやタンポポの葉を干してお茶にするのもおすすめです。昔ながらの知恵で、春の恵みを存分に味わいましょう!

【御井神社】 ~八上姫と大国主命、そして生まれた命の物語~

出雲市斐川町にある御井神社は、出雲に伝わる美しい伝説とともに、今もなお人々の信仰を集める神聖な場所です。

かつて、大国主命は因幡の国で八上姫と出会い、彼の優しさに心惹かれた姫は大国主命を選びました。けれど大国主命は八上姫を因幡において出雲に戻ることとなったのです。

その後、大国主命が出雲を治めることを知った八上姫は、彼を支えたい一心で身重の体でありながら出雲を目指しました。しかしそこにはすでに正妻・須勢理姫がいました。自らの居場所を悟った八上姫は因幡へ帰る決意をしますが、斐川の地で産気づき、生まれたのが 木俣神(このまたのかみ) でした。

御井神社の主祭神は木俣神であり、命の誕生と成長を見守る神として信仰されています。また、八上姫の出産の際に 生井(いくい)安産の水神・福井(さくい)産児幸福の水神・綱長井(つながい)産児寿命の水神 の三つの井戸が使われたことから、御井神社は「三井戸さん」とも呼ばれ、安産の社としても崇敬されています。

御井神社は、新たな命の無事を願う方や安産を祈る方にとって特別な場所です。

大国主命と八上姫の物語に思いを馳せながら是非

この神聖な社をお詣り下さい。

御井神社のHPはコチラから ⇒ 御井神社

古事記

日本人には自然の木や石、水、あらゆるものに神様が宿るという考えがあります。

そして目の前の現象だけに振り回されず、自分の良心に従い真心を尽くす生き方が自然に受け継がれています。

祖先から受け継いだ宗教を超えた「おてんとうさまがみているよ」という子供でも分かる教え、それは『古事記』の神々から学んだものでした。

日本で一番古く、国家が編纂した公的な歴史書を個人の表現でお伝えしています。

至らない点はどうかご容赦の程、宜しくお願い致します。

今回は番外編として、出雲市斐川町に因んだお話をお届けします。

斐川町の顧客様からお借りした池田敏夫先生著の「斐川の地名散歩」を参考にさせていただきました。

池田先生の知識を元に、斐川町の歴史や地名にまつわる不思議な話や背景を皆さんに紹介できたこと、嬉しく思っています。

これからも、地域に根ざした深い歴史や魅力を皆様にお伝えしていけたらいいなと思っています。

《クグイが求院(ぐい)になったお話》

前回、大人になっても言葉を話すことができなかったホムチワケ命が話せるようになったお話をしたんだけど、斐川町には古事記に書かれていない求院(ぐい)の地名のいわれが残っているの。

それは、ある晴れた日のこと、

ホムチワケ命が宮殿のお庭を歩いていたら、

ふわ~っと白くて大きな鳥が空を飛んでいったの。

その姿に心を奪われた皇子は、思わず「あれは何?」って声を出しちゃったの!

それを聞いたお父様の垂仁天皇はもうビックリ!

だって、それが皇子の初めての言葉だったんだもん。

「ホムチワケが話したぞ!!」って、宮殿中が大騒ぎになったの。

嬉しくなった天皇はすぐに家来たちに、「あの鳥を捕まえてこい!」って命令したの。

でも、その白鳥(クグイ)ったら、まぁ飛ぶのが速いこと!

家来たちは白鳥を追いかけて、大和の国からいろんな国を巡って、とうとう出雲の国にたどり着いたんだって。

そして、ようやくある大きな池のほとりで、クグイを捕まえることができたの。

その池は後に「クグイ池」って呼ばれるようになって、池の周りには人が住むようになり、「クグイ村」って名前がついたの。

でもね、時代が流れるうちに「クグイ」が少しずつ変化して、「グイ」になり、今では「求院(ぐい)」っていう地名になったんだって!

ホムチワケ命が初めて声を出した奇跡の瞬間が、ずっとずっとこの地に受け継がれてるなんて素敵なお話でしょ 😊✨(*´∀`*)

《天地を結ぶ神の力結(むすび)の地の神話》

斐川町直江にある結(むすび)地区は、とても神聖で不思議な場所なの。その魅力をご紹介させて下さいね。

この地には、古代からの神話や言い伝えが多く残されていて、訪れる人たちにとっても特別な場所として知られているのね。

「むすび」の「むす」は「生まれる」や「生じる」という意味があって命が生まれる力や、物事が新たに生み出される過程を象徴しているの。

そして「び」は「不思議な力」を意味していて、この二つを合わせた「むすび」とは、天地や万物を生み出す神秘的で強大な力が宿る場所ということなのね。

まさにこの地こそ、自然の恵みや命の源が広がっているような、特別な力が満ちている場所だと言えるのよ。

この結の地をさらに神聖にしているのが、キヒサカミタカヒコの神が静かに見守っている神名火山(かんなびやま)が近くに存在していることなの。

この火山は、古代の人々にとって重要な神聖な場所として崇められてきたのよね。

神々の力が宿るこの地域で、「むすび」と名付けられた理由がよくわかるわよね。

そして、この地は沢山の古墳が見つかっていて、当時の人々が安らかな眠りを祈って建てた安住の場所だから、この地が大切にされていたことがわかるの。

1248年前の「賑給帳」には「漆治郷(しつじのさと)」という地名が記されていて、その中に記されている「大上里(おおかみのこざと)」がこの結の地を指しているんじゃないかって言われているの。

「おおかみ」は大神や多神を意味してるから神々との深い関わりがある場所だったんでしょうね。

結の地には「御井神社(みいじんじゃ)」という神社もあってこの地全体が「生命を結びつける場所」として大切にされてきたのね。

結の地にまつわる伝説や神話、神々とのつながりがあることで、この場所はただの自然の美しい場所を超えて、人々の心をつなぎ続けている特別なまさに天地を結ぶ力が宿る場所だって感じる素敵なところですよ。

是非訪れてみて下さいね。

次回もまたお逢いしましょうね

きじこでした~~(⌒∇⌒)ノ””マタネー!!~

外壁塗装はじめました